Author Archives: kogakusha

『ウソを見破る統計学 退屈させない統計入門』 神永正博

『迷惑行為はなぜなくならないのか?』北折充隆

- 出版社:光文社新書

そもそも「迷惑行為」かどうかは、行為そのものではなく、他者が不快に思うかどうか、という心理的要因による。そしてそれは、時代や、視点・見方、集団によって変わってしまう、流動的であやふやなものだと述べています。

また、ルールを守らないのは一部の人であり、多くの人はルールをきちんと守っていること、あわせて、社会全体が不寛容になりすぎている点にも触れています。

著者は、放置自転車などの事例を挙げながら、迷惑行為の根源は「面倒だ」という意識に行く着くとし、迷惑行為はなくならない、と締めくくっています。そのうえで、だからこそ、感情的にならず、一面的な見方をせず、客観的に考え、お互いのことを慮り、落としどころを探ることが必要だと訴えています。

新型コロナ感染症も拡大が続いているいま、一人ひとりが、医療従事者や社会全体に思いを馳せた行動をとることが求められているのだと考えます。

『岩波文庫的 月の満ち欠け』 佐藤 正午

『昭和16年夏の敗戦』 猪瀬直樹

- 出版社:中公文庫

昭和16年 日米開戦の8か月前、各役所や民間から30歳代エリートが召集され「総力戦研究所」が発足した。彼らは模擬内閣を組織し、その年の夏、「日本必敗」という数字によって導いた結論を近衛内閣に説明をしていた。

筆者は、開戦に至った制度上の原因や、経過についても記しています。

そのなかで、9月には「開戦」は決まっていたが、その判断を全員一致とするためのつじつま合わせとして数字が使われたことを例に、数字の客観性というものは、結局は人間の主観から生じる、と述べています。

また、誰がどのように意思決定したのかを文書として記録しておくこと、歴史から教訓を導くという考え方が、当時も、そして今も日本は軽視されている、と新型コロナ感染症対応についても触れて指摘しています。

歴史認識などという言葉をふりかざす前に、記録する意思こそ問われねばならない、と強く訴えています。

『昭和の名騎手』 江面弘也

『友罪』 薬丸 岳

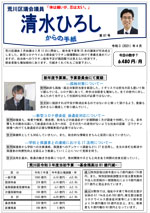

清水ひろしからの手紙 87

『スマホを捨てたい子どもたち 野生に学ぶ「未知の時代」の生き方』山極寿一

- 出版社:ポプラ新書

スマホによって生活は便利にり、世界中の人とも連絡をとることが出来る。

しかし、本当にプラスの面だけなのか、と著者は述べています。

人間が信頼関係を保てるのは150人が限度であることや、スマホの世界が第一になってしまうこと、また、文字≠対話のため、文字による連絡は誤解を生みやすいことなどを指摘しています。さらに、仲間へ過剰に求めるがゆえに起きている不幸な事件も多いことも挙げています。

そのうえで、生の世界を直観力で切り抜ける能力(必ずしも正解を導き出す必要はなく、不正解でなければいいということ)を鍛えることが大事であるとし、そのためには現実の世界と身体を使ったリアルな付き合いをする必要があると記しています。そして、仲間と一緒に過ごすことが人間の幸福につながることは、新型コロナウイルス感染症が過ぎ去ったあとも変わらないと結んでます。

引用元

=================

『スマホを捨てたい子どもたち

野生に学ぶ「未知の時代」の生き方』(ポプラ社刊)

著/山極 寿一

=================

『女子校礼讃』辛酸なめ子

- 出版社:中公新書ラクレ

著者は女子校(女子学院)出身者。

学校や生徒への取材等による女子校の慣習や生徒の実情が、学生の時の思い出とともに、率直な感想とユニークな視点で記されています。御三家や大学付属など含め20校以上が登場し、文化祭や学校説明会だけでは分からない各校のカラーも知ることができます。

私も男子校で楽しい中高6年間を過ごしました。今でも良かったと思っています。

著者が自身のエピソードとして早弁をあげています。「今思えば、あえて授業中に食べる必要性はどこにもなかったです。ただスリルを楽しみたかったのだと思います・・・。」

・・・分かる気がします。

別学、共学それぞれ良さがありますが、著者が述べている「あの6年間が生命力の源泉になっているように思います。」は、男子校で育った私も同じ思いです。

清水ひろしからの手紙 87(PDFファイル)

清水ひろしからの手紙 87(PDFファイル)