『「させていただく」の使い方 日本語と敬語のゆくえ』椎名 美智

- 出版社: KADOKAWA/角川新書

「させていただきます」を耳にする場面に違和感があります。

議会でも「質問させていただきます」「答弁させていただきます」など多く使われています。

この本は、「入籍させていただきます」「謝罪させていただきます」等の例をあげ、「させていただく」が氾濫しているとまず指摘しています。そのうえで、「させていただく」が使われることに否定的な方が多いのに、なぜこれだけ多く使われているのか、ということを以下のように述べています。

○文化庁の「敬語の指針」によると、「させていただく」の適切な使用条件は、自分以外の許可と自分に恩恵があることと記されています。ところが、「~いたします」「お~する」に敬意漸減(使われているうちに敬語の敬意がすり減っていく)が起こり、使いにくくなってしまった。そのため、本来相手に敬意を向ける謙譲語「させていただきます」は、自分の丁寧さを示す丁重語としていまは使用されています。

○敬語とは、そもそも尊い他者に対して敬意をむけるものでした。しかしいまや、人々は敬意を他者に向ける代わりに謙虚な自分を示すことにひたすら注力をしています。そう考えると、現代日本語の敬語が行き着く先にあるのは、敬意が他者へ向かない敬語、他者を必要としない敬語かもしれません。

○言葉は、それぞれの時代に生きる人々の感覚や距離感に合わせて変化していくものであり、使われれば使われるほど敬意がすり減り変化していくのは仕方のないことです。

敬語自体の変化は、社会と自分との関係、自分と他者との関係の変化を反映したもので、「させていただく」の頻出は、そうした変化の最先端に位置している現象だといえます。

○「させていただく」ブームは、日本語の敬語が敬意漸減のために次々と交代して辿り着いた現在の到着点であり、連綿と続いてきた敬語の歴史的変化の結果といえます。

—–

『「させていただく」の使い方 日本語と敬語のゆくえ』椎名 美智 KADOKAWA/角川新書

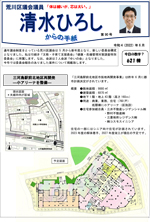

清水ひろしからの手紙 91(PDFファイル)

清水ひろしからの手紙 91(PDFファイル)

清水ひろしからの手紙 90(PDFファイル)

清水ひろしからの手紙 90(PDFファイル)