私の本棚

清水ひろしが最近読んだ本をご紹介いたします。

『災害とトイレ』 日本トイレ協会編

『京セラフィロソフィ』 稲盛和夫 著

『「居場所がない」人たち』 荒川和久 著

- 出版社:小学館新書

孤独は生きていることの証でもあり、「なぜ孤独を感じるのか」と自分に「問う」行動に価値があると述べています。

また、孤独が苦しいと感じる人には、孤独を抜本的に消し去るとは考えずに、孤独との向き合い方や付き合い方を変えるという視点を持ってほしい、とも記しています。

コミュニティについても、これまでの「所属するコミュニティ=居場所」ではなく、「接続するコミュニティ=出場所」を構築していくことを勧めています。そのためには、リアルな接点もネットの世界も活用し、但し、それだけに依存するのではなく、たくさんの依存先と選択肢を多層化し、場合によってはすぐに「逃げ出せる」ことも必要だと訴えています。

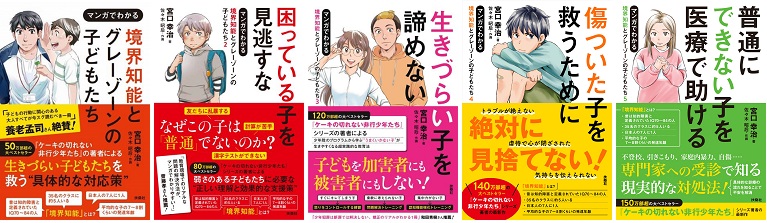

『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち1~5』 宮口幸治著 佐々木昭后作画

出版社:扶桑社

宮口幸治氏は「ケーキの切れない非行少年たち」(新潮新書)の著者。

知的障害まではいかないものの、一定の支援が必要な「境界知能」に該当する人たちは人口の約14%いるとされています。勉強や運動、コミュニケーションが苦手、やる気がない、さぼっているという誤解を受けています。また、感情面や行動面で何らかしらの課題があるものの、原因や状態がわかりにくい「グレーゾーン」の人たち。

この子たちの出すサインは気づかれにくく、「厄介な子」「不真面目な子」として捉えられることも多々あるため、そういったサインを見逃さず、いかにキャッチして支援していくかを目的に、本書は執筆されています。

支援してあげたのだから期待に応えて当然、期待を裏切る奴は許せない、というのは支援者のエゴであり、頑張れない少年だからこそ、期待を裏切る少年だからこそ、逆に支援がいるのだと訴えています。

この漫画について著者は、自著「ケーキの切れない非行少年たち」(新潮新書)が正しく理解されていない声があることに文章の限界を感じ、漫画化により、明らかに文章よりわかりやすく、楽しく意図を的確に伝えてもらえていると述べ、教育系の一般書については「これから漫画が主流になるかもしれない」とも記しています。

『先生がいなくなる』内田良、小室淑恵、田川拓麿、西村祐二 著

『折れない心』 橋下徹 著

『ひきこもりの真実』 林恭子 著

- 出版社:ちくま新書

高校生で不登校になり、その後、ひきこもりで過ごした著者は、現在、ひきこもりの支援に取り組んでいます。自らの経験も踏まえ以下のように記しています。

就労や自立は大事だが、まずは「居場所」が必要である。そこで自己肯定感を回復し、自分なりに生きていってみようと思うことのほうが先だ。

「ひきこもり」は「生きるための手段」であり「生きるための撤退」である。

そもそも、この社会(学校)は出て行って楽しいと思えるような社会(学校)になっているのか。不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、問題があるのは本人ではなく、社会(学校)のほうかもしれない、という視点が必要であり、その人が、その人のままでも生きられる社会を作っていくことが大切だ。

誰でもひきこもる可能性はある。そのときに充分休め、必要なときに助けを求められるような社会であって欲しい。それはひきこもりだけでなく、すべての人にとって生きやすい社会ではないだろうか。

『8050問題』 黒川祥子 著

- 出版社:集英社

ひきこもり状態にある人は146万人と推計されています。

「8050問題」とは、80代の親が50代のひきこもりの子どもを抱えている家族のこと。「7040問題」とも言われます。

このノンフィクションは、その状況にある7家族の事例を紹介したうえで、解決に向けて次のように著者は記しています。

・ひきこもりのほとんどは、親との関係から生じる。そして、子どものひきこもりを社会からひた隠すことによって長期化させる。親は恥を捨て、外部にSOSを出し、家という座敷牢から子どもを解放して欲しい。

・地域に「居場所」を作ること、まずは日中過ごせる場所である「依存先」を増やすこと。

そのうえで、彼・彼女たちに社会に合わせることを求めるのではなく、彼・彼女らを認め、受け入れられるよう、私たちのほうが変わっていくという視点こそ何よりも重要だ、と訴えています。